|

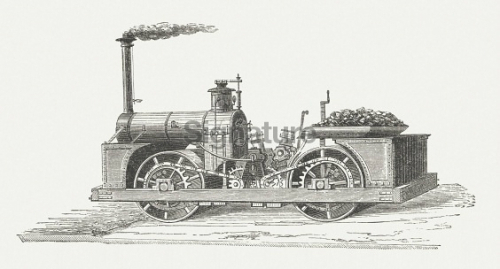

| 도로 위 증기기관. 제임스 와트가 발명한 증기기관은 영국의 산업혁명 성공을 이끌었다. 영국은 이를 통해 구축한 경제력을 바탕으로 나폴레옹을 몰락시켰다.(사진=게티이미지뱅크) |

또한 우리는 인류 역사상 가장 풍요로운 시대에 살고 있으면서도 ‘돈’과 ‘경제’란 단어에 목을 매고 있다.

우리는 어떻게 해서 한낱 종이쪽지에 지배당하고, 그 종이쪽지에 사회 전체가 얽매여 신음하는 세상에 살게 되었을까? 세계파이낸스는 [안재성의 金錢史] 시리즈를 통해 돈과 금융의 역사에 관해 짚어보고자 한다.<편집자 주>

나폴레옹 전쟁이 끝난 뒤 유럽에 새롭게 구축된 질서는 ‘비엔나 체제’였다. 이 체제는 오스트리아의 재상 클레멘스 폰 메테르니히가 설계했기에 메테르니히 체제라고도 불리며 유럽의 질서를 프랑스 대혁명 이전으로 돌리는 것이 목적이었다. 물론 반동적인 시도였기에 결국 실패한다.

비엔나 체제의 이름이 의미하듯이 새로운 질서를 주도한 국가는 오스트리아였다. 다만 이는 오스트리아가 유럽 대륙의 중앙에 위치하면서 과거 신성 로마 제국의 영광을 물려받은 나라이기 때문이지, ‘대 프랑스 동맹’의 핵심 국가여서는 아니었다.

실질적으로 대 프랑스 동맹을 떠받치고 나아가 전쟁이 멈추지 않게 함으로써 결국 나폴레옹 제국을 몰락시킨 주연은 영국이었다. 특히 영국의 황금이, 막강한 경제력이 나폴레옹을 파멸시킨다.

◇프랑스와의 화평 거부하는 영국

프랑스 대혁명이 일어난 뒤 나폴레옹이 워털루 전투 패배로 완전히 몰락하기까지 약 26년 동안 총 7회의 대 프랑스 동맹 전쟁이 벌어졌다.

그동안 가장 꾸준하게 프랑스와 맞서 싸운 나라는 영국이었다. 오스트리아, 프로이센, 러시아 등이 프랑스와 강화를 맺었다가 다시 전쟁을 일으키는 걸 반복한 반면 영국은 화평을 거부하고 계속 싸웠다.

1802년 3월의 아미앵 조약으로 잠깐 강화를 맺긴 했지만 채 1년도 지나기 전에 전쟁을 재개했다. 20여년의 전쟁 기간 동안 영국이 프랑스와 화평한 것은 이 때가 전부였다. 프랑스군이 아우스터를리츠 전투에서 오스트리아-러시아 연합군을 격파하고 나폴레옹의 영광이 절정에 달했을 때도 영국은 전쟁을 고집했다.

영국이 이렇듯 끈질기게 프랑스와 싸운 이유는 우선 섬나라라 쉽게 침공받지 않는 위치에 있는 점을 십분 활용한 것과 더불어 대륙에 패권국이 탄생하는 것을 방지하기 위해서였다. 유럽 대륙의 패권자는 결국 영국 정복까지 노릴 가능성이 높다. 때문에 패권국이 생겨나는 걸 막는 것이 영국의 오랜 대외 전략이었다.

당시 프랑스는 전 유럽을 상대로 힘든 전쟁을 펼치면서도 눈부신 선전을 거듭하고 있었다. 혁명으로 의욕과 열정이 넘치는 징집병, 신분이 아닌 실력 위주 인재 등용, 전쟁의 천재 나폴레옹의 등장 등이 연전연승의 주 요인이었다.

특히 나폴레옹은 1차 대 프랑스 동맹 전쟁에서 이탈리아 전역을 제압하고 3차에서는 아우스터를리츠 전투에서 완승을 거두는 등 타국 장군들과는 레벨이 다른 능력을 과시했다. 자연히 영국 입장에서는 프랑스를 경계할 수밖에 없었다.

나폴레옹 입장에서도 영국은 굉장히 성가신 적이었다. 섬나라란 점도 골치 아프지만 특히 영국의 막강한 경제력이 위협적이었다.

영국은 인도 등 해외 식민지와의 활발한 대외 무역을 통해 막대한 부를 쌓았다. 무엇보다 당시 영국이 유럽 최초로 또한 유일하게 산업혁명에 성공했다는 점이 컸다. 산업혁명 덕에 쏟아지는 싸고 질 좋은 공산품은 유럽 전역에서 인기가 높았으며 영국의 국부를 향상시켰다.

프랑스와 영국의 국력 차이가 얼마나 심했는지는 양국의 전비만 살펴봐도 확연하다. 양측 합쳐 수십만명의 군대가 참여한 라이프치히 전투가 벌어지는 등 대 프랑스 동맹 전쟁이 절정에 달했던 1813년, 프랑스는 총 2억9800만파운드의 전비를 지출했다. 같은해 영국의 전비는 무려 8억8600만파운드에 달했다.

게다가 영국은 단지 홀로 프랑스와 맞서 싸운 것만이 아니었다. 풍부한 경제력을 활용해 유럽 각국에 군사비를 지원해주겠다며 나폴레옹에 대항할 것을 종용했다.

영국은 섬나라라 침공을 잘 받지 않는 위치지만 동시에 유럽 대륙으로 진격하기도 힘들었다. 또한 매관매직 성행 탓에 장교의 질이 낮은 당시 영국 육군은 유명한 나폴레옹의 그랑 다르메(대육군)의 상대가 될 수 없었다.

따라서 오스트리아, 프로이센, 러시아 등 프랑스와 육지로 연결된 국가의 군대를 일종의 용병처럼 활용한 것이었다. 영국이 유럽 각국에 뿌린 지원금은 1813년에만 2억7400만파운드를 기록하는 등 10여년간 10억파운드를 훌쩍 넘었다.

◇대륙 봉쇄령 실패…나폴레옹 몰락

물론 나폴레옹은 이토록 성가신 영국을 무너뜨리려고 다양한 수를 썼다. 그러나 당시 영국 해군은 세계 최강이라 바다를 건너 침공할 방법이 마땅치 않았다.

나폴레옹은 약 20만명에 달하는 영국 침공군, 그랑 다르메를 육성했으나 이들이 영국 땅을 밟은 적은 없었다. 트라팔가 해전에서 프랑스 해군이 영국 해군에게 전멸당하면서 나폴레옹의 영국 정복 꿈은 꿈으로 그쳤다.

그러자 나폴레옹은 1806년 대륙 봉쇄령을 반포해 영국을 경제적으로 압박하려 했다. 영국 경제의 교역 비중이 높으므로 교역을 막아 돈이 마르게 하겠다는 전략이었다.

하지만 대륙 봉쇄령 역시 처절하게 실패했다. 이유는 영국과의 교역이 영국뿐 아니라 유럽 각국에도 이익이었기 때문이었다.

값싸고 질 좋은 영국산 공산품은 유럽 어디서나 인기가 높았다. 영국은 막대한 부를 앞세워 유럽 각국에서 곡물, 고기, 와인, 명품 등을 수입했는데 이 역시 여러 나라의 경제에 큰 비중을 차지했다.

때문에 유럽 각국은 프랑스의 감시를 피해 영국과의 밀무역에 열을 올렸다. 네덜란드, 덴마크, 북부 독일의 한자동맹 등 중립국들이 밀무역에서 대활약했다. 러시아는 프랑스에서 거리가 먼 것을 활용해 아예 노골적으로 영국과 교역했다.

당시 프랑스군의 군복조차 대다수가 영국산 공산품으로 만들어졌다고 하니 나폴레옹의 대륙 봉쇄령이 의미가 없을 만 했다.

대륙 봉쇄령 후에도 영국과 유럽 대륙의 무역액은 연간 2500만 스털링 파운드에 달했다. 해당 통화에 포함된 금을 기준으로 계산하면 한화로 총 6조3000억원이 넘는 거액이다. 바그람 전투에서 승리한 프랑스가 오스트리아로부터 받아낸 전쟁 배상금이 8500만굴덴, 한화 6300억원에 불과한 것을 감안하면 영국의 경제력이 얼마나 막강했는지 짐작할 만 하다.

나폴레옹은 영국과의 무역을 멈추지 않는 러시아를 징벌하기 위해 1812년 원정을 감행했으나 무참하게 실패하면서 제국의 몰락만 부추겼다.

영국 정부가 보내주는 막대한 지원금을 등에 업은 러시아, 오스트리아, 프로이센 등은 프랑스군에게 거듭 패하면서도 계속해서 새로운 전쟁을 일으켰다. 돈이 충분했기에 새로운 군대를 지속적으로 편성할 수 있었다.

반면 경제력이 빈약한 프랑스군은 점차 소모되어가는 군대를 보충할 방법이 마땅치 않았다. 나폴레옹의 빼어난 능력 덕에 대부분의 전투에서는 승리했으나 ‘피로스의 승리’에 불과할 뿐이었다.

결국 인적 및 물적 자원이 고갈된 프랑스는 손을 들었다. 영국의 황금이 나폴레옹을 몰락시킨 것이다.

안재성 기자 seilen78@segye.com