이재명 정부가 코스피 5000 시대를 내걸면서 과거 주식 시장의 강세가 한국 부동산 시장에 어떠한 영향을 미쳤는지 주목된다.

과거 통계를 살펴 보면 국내 부동산 시장은 코스피 지수와 함께 변화하는 움직임이 두드러진 것으로 나타났다. 부동산과 주식 시장 둘 다 시장의 유동성 공급 확대 여부와 금리 인하 등 거시 경제 변화와 비슷하게 반응하면서 대체적으로 양(+)의 상관관계를 보였다.

8일 KB부동산에 따르면 부동산 규제를 실시했던 문재인 정부 시절인 2017년 5월부터 2022년 5월까지 월간 서울 아파트 매매지수는 72.8에서 100.71로 38% 넘게 뛰었다.

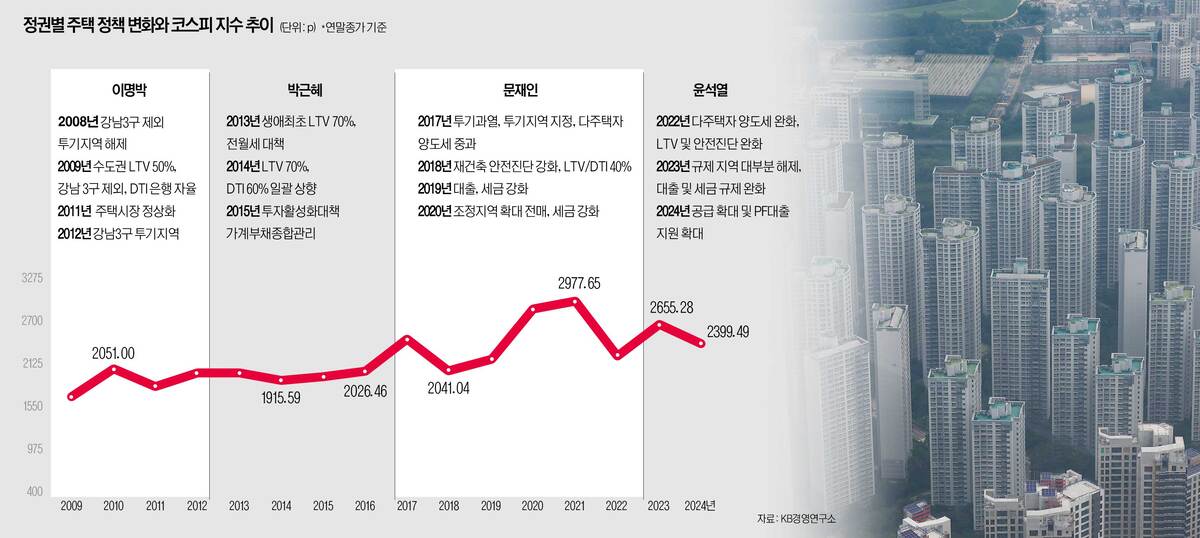

같은 기간 코스피 지수는 2200선에서 2600선까지 14%가량 상승했다. 당시 문재인 정부는 세금을 올리는 방식으로 부동산 정책을 펼쳤다. 문재인 정부의 부동산 대책은 다주택자 양도소득세 중과, 공시가격 상향에 따른 보유세 증가 등 세금 관련 정책이 많은 고강도 부동산 대책을 내놓았지만 오히려 집값 상승을 부추겼다.

하지만 주식 시장 정책에선 일반 투자자를 위한 제도를 마련하는 등 투자 저변을 넓혔다는 평을 받는다. 문 대통령이 가입한 소재·부품·장비(소부장)·뉴딜 펀드 등도 주가 상승을 견인했다.

이명박, 박근혜, 윤석열 정부 시절에도 부동산 가격과 코스피 지수가 동행하는 흐름을 나타냈다.

부동산 규제 완화 정책을 추진한 이명박 정부와 박근혜 정부 때는 오히려 부동산 가격 상승 폭이 상대적으로 크지 않았다. 코스피 지수의 상승 폭도 비슷한 흐름을 보였다.

이명박 정부가 취임한 이후인 2008년 3월 57.5를 기록한 월간 전국 아파트 매매가격지수는 임기 만료인 2013년 2월엔 66.23으로 약 15.18% 상승했다. 이 시기 코스피 지수는 1700선에서 2000선으로 17% 정도 올랐다.

박근혜 정부 시절엔 취임 이후인 2013년 3월 월간 전국 아파트 매매가격지수는 66.2를 기록했다가 탄핵으로 파면된 2017년 3월에는 72.73를 기록해 9%대 상승률을 나타냈다. 임기 초반 2000선 초반을 나타내던 코스피 지수는 임기 만료인 2017년 3월 2100선을 넘지 못했다.

월간 전국 아파트 매매가격지수가 11.3% 떨어진 윤석열 정부 시절에는 코스피도 3% 넘게 떨어지면서 부동산 가격과 코스피 지수가 동조하는 움직임을 보였다.

시장에선 부동산 중심의 자금 흐름을 자본시장으로 전환하겠다는 정부의 취지에 공감하면서도 과거 통계에서 보여주듯 현실적으로 실현하기 어렵다는 지적이 나온다. 우리나라 가계 자산구조가 지나치게 부동산 중심으로 치우쳐 있기 때문이다. 부동산 자산 특성상 자금 규모가 크고 환금성도 낮아 내수 소비를 위축시키고 다른 투자처에 돈이 가지 않는다.

실제로 국내 가계 자산 중 부동산이 차지하는 비중은 다른 국가에 비해서도 높은 편이다. 통계청의 2023년 3월 말 기준 국내 가계 자산 중 부동산이 차지하는 비중은 78.6%로 나타났다. 주요 선진국인 미국(28.5%), 일본(37%), 영국(46.2%) 등과 비교해 높은 수준이다.

김재승 현대차증권 연구원은 “정부의 지난달 27일 가계부채 관리 방안 발표에도 투자자들은 과거 부동산 규제 이후 집값 상승에 대한 학습 효과로 투자심리가 쉽사리 식지 않고 있다”며 “향후 부동산에서 주식 시장으로의 지속적인 머니 무브가 나타나기 위해서는 주식 시장의 더 많은 제도 개선과 자본시장에 대한 인식 변화가 필요하다”고 지적했다.

유은정 기자 viayou@segye.com