한국 경제는 광복 후 80년간 수많은 고난을 겪으며 성장했고 그 중심에는 은행이 있었다. 은행 역시 긴 세월 속에서 변화하고 무궁한 발전을 이뤘다.

이 과정에서 은행은 일제시대 민족 운동을 하는 역할을 일부 수행했지만 식민지 정책을 이행한 암울한 역사도 품게 됐다. 은행은 독립 이후 한국 경제의 눈부신 발전을 거치면서 실물경제 성장을 뒷받침하는 주춧돌 역할을 수행했다.

13일 금융감독원의 금융 산업 역사에 따르면 1876년 강화도 조약으로 항구가 개방되면서 외국계 근대 은행이 우리나라에 진출했고 조선 경제를 침략했다.

이에 한국 정부는 은행 설립을 추진했지만 쉽게 이뤄지지 않았다. 1894년 갑오개혁으로 세금의 금납화(세금이 현물에서 화폐 납부로 전환되는 현상)가 시행되면서 은행의 필요성이 커졌다.

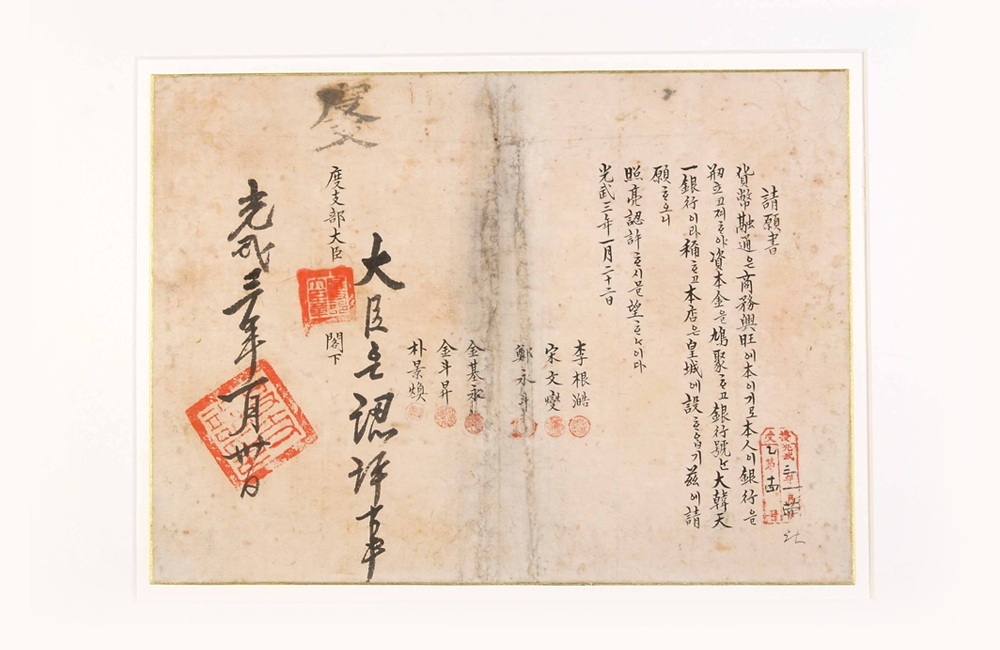

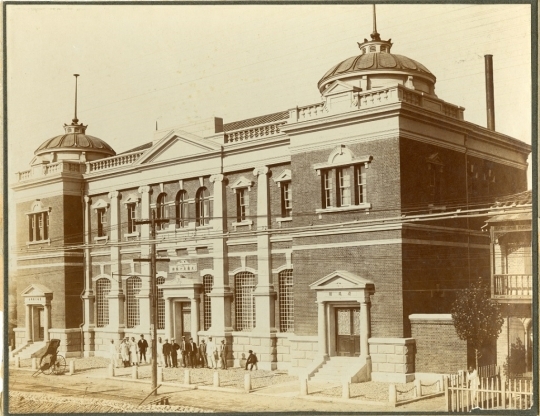

이때 서울과 개성의 유력한 상인들과 관료들이 고종 황제로부터 은행 자본금을 지원받아 1899년 대한천일은행(현 우리은행)을 세웠다. 창립 초반 일반 은행의 역할과 함께 중앙은행의 역할도 담당하며 우리 자본을 지키기 위해 노력했다. 1907년 국채보상운동에도 참여했다.

이보다 앞선 1897년 조흥은행의 전신인 한성은행이 설립됐지만 1900년 파산했고 이후 공립한성은행으로 재출발했다. 이마저 경영권이 일본인에게 장악돼 민족계 은행으로서의 명맥을 이어가지 못했다.

대한천일은행은 1910년 국권이 피탈되면서 조선상업은행으로 명칭을 바꿨다. 당시 일본의 강압으로 많은 은행이 은행명을 변경하거나 합병했다. 최초의 중앙은행인 구 한국은행은 1909년 설립됐지만 1911년 조선은행법에 의해 조선은행으로 명칭을 바꾼 이후 1950년 한국은행이 설립될 때까지 존속했다.

광복 이후 은행업은 한국전쟁으로 악화된 경제를 회복하고자 대대적인 정비에 나섰다. 1954년 산업은행이 설립됐고 일제의 경제적 침략 역할을 수행한 조선식산은행을 흡수해 산업 발전을 위한 금융기관 역할을 수행했다.

새 은행법은 한국상업은행, 조흥은행, 상공은행, 저축은행, 신탁은행 등 은행 경쟁력 강화를 위해 은행 간 합병을 이끌었다. 또 1959년 민간 자본의 동원 증대와 이를 통한 지역경제의 개발과 육성을 도모해 민간출자에 의한 서울은행이 지방은행으로 설립됐다. 한국상업은행, 한일은행, 조흥은행, 제일은행, 서울은행 등 5개 시중은행의 골격을 형성했다.

1960년대 은행들은 선진국 금융기관에 직원을 파견해 새로운 금융 업무를 도입하는 데 집중했다. 정부는 경제 개발을 위해 은행을 적극 활용했다. 국민들의 저금은 기업 자금으로 제공됐다. 1961년 중소기업은행도 세워졌다. 서민금융 국책은행인 국민은행도 1963년 출범했다.

1970년대 들어 은행은 자율·개방화 시대를 맞아 업무 영역을 확대했다. 하지만 두 차례 석유 파동으로 구조조정을 겪었다. 조흥·상업·제일·한일은행 그리고 신탁은행과 서울은행이 합병한 서울신탁은행(1976년) 등 5개 은행만 남았다. 동시에 한국수출입은행이 세워졌다.

1997년 외환 금융위기로 많은 금융기관이 사라지거나 합병을 통해 대형 은행이 탄생했다. 이후 2000년대까지 은행은 빠르게 혁신을 거듭했다. 해외에 법인을 설립하며 해외 진출에 나섰으며, 2017년 첫 인터넷전문은행이 영업을 시작했다. 온라인에서만 운영되는 은행의 등장은 금융 서비스의 패러다임을 바꿨다.

유은정 기자 viayou@segye.com