#. 수도권에 거주하던 30대 A씨 부부는 고양이 4마리, 강아지 1마리와 함께 살 집을 구하던 중 귀농을 알아보게 됐다. 마침 전라남도의 한 지자체에서 주인이 떠난 집을 리모델링해 월세 10만원에 거주할 수 있도록 지원하는 프로젝트가 있다는 소식을 듣고 계약했다. 일자리는 1시간 거리의 광주에서 찾아야 했지만, 만족도가 높다.

일자리 부재로 인한 청년 인구의 유출로 지방 경제는 사상 최악의 위기에 직면했다. 일자리는 물론 대학, 근린시설 등 인프라가 모두 수도권에 치우치면서 지방 소멸 우려를 키우고 있다. 각 지자체는 빈집을 활용하거나 신혼부부에게 주거비를 지원하는 등 청년 인구 붙잡기에 나섰다. 이재명 정부도 가장 심각한 지방 건설경기를 중심으로 대책을 마련했다.

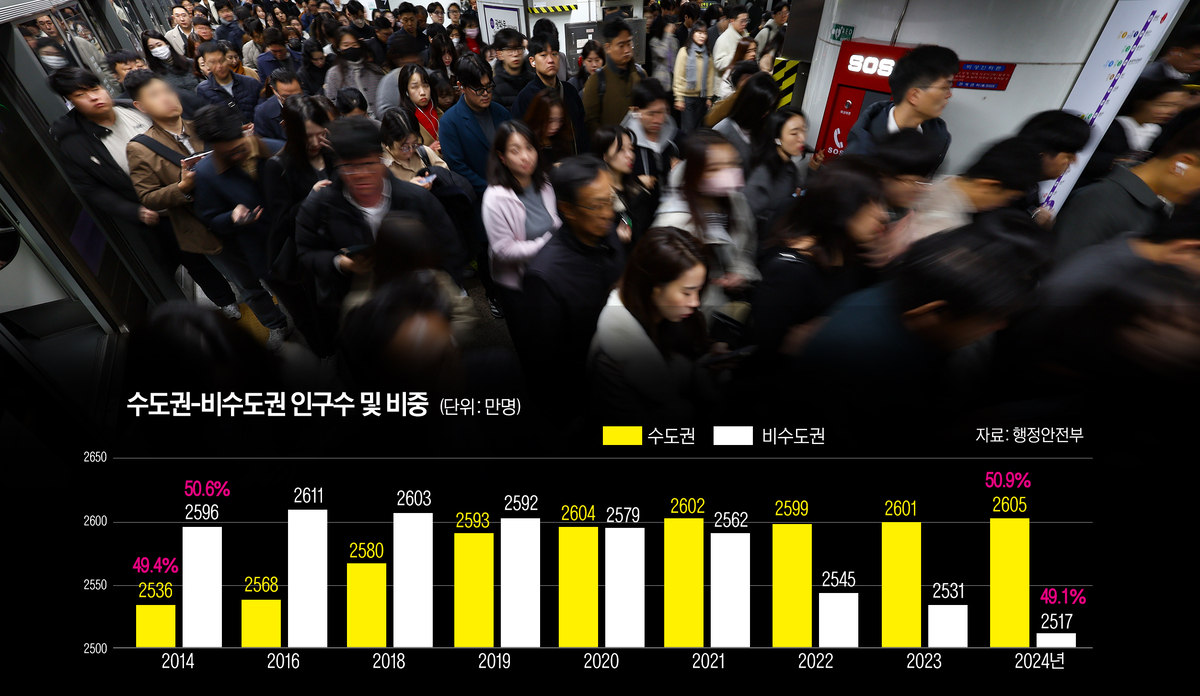

20일 행정안전부의 ‘2024년 주민등록 인구통계’에 따르면 지난해 수도권에 거주하는 인구는 2604만7523명으로 전년보다 3만3258명(0.13%) 증가했다. 같은 기간 비수도권 인구는 2516만9698명으로, 87만7825명(0.56%) 감소해 대조적인 모습이다.

수도권과 비수도권 간의 인구 격차는 2020년 24만7591명, 2021년 40만7757명, 2022년 53만1198명, 2023년 70만3201명으로 매년 급증하다가 지난해 87만7825명으로 역대 최대치를 찍었다.

양질의 일자리가 수도권에 치우친 점이 근본적인 원인으로 거론된다. 기업데이터연구소 CEO스코어가 국내 500대 기업의 본사 소재지를 조사한 결과 284곳(56.8%)이 서울에 본사를 둔 것으로 나타났다. 인천·경기가 101곳(20.2%)으로 수도권에만 약 80%가 밀집된 셈이다. 세종·충북·전북·강원·제주는 1% 미만에 그쳤고, 대한민국 제조업의 메카인 부·울·경(부산·울산·경남)도 10%를 밑돌았다.

고소득의 지표인 억대 연봉자 비중도 수도권이 월등하게 높다. 국회 기획재정위원회 소속 최은석 국민의힘 의원이 국세청으로부터 ‘근로소득 관련 통계(2014~2023년)’를 받아 분석한 결과, 연소득 1억원 초과 근로자는 2014년 52만6000명에서 2023년 139만3000명으로 86만7000명(164.8%) 증가했다. 이 중 경기도(42만7000명)와 서울(41만6000명)에만 60.6%가 집중돼 수도권과 비수도권의 격차를 실감할 수 있다.

국내 벤처투자 시장에서도 수도권 쏠림 현상이 나타난다. 대한상공회의소에 따르면 2013년부터 2023년까지 10년간 전체 벤처기업 중 비수도권 소재기업 비중은 약 40%에 달했으나, 이들에 대한 벤처투자 비중은 20%에 불과했다. 정부가 주도하는 모태펀드도 2005년 출범 이후 지난해 8월까지 정부 출자금 9조9000억원을 포함해 총 34조3000억원을 투자했으나, 이 중 지방 계정에 집행된 투자는 총 1조1000억원으로 전체의 3.2%에 그쳤다.

지방 의료도 한계에 도달했다. 인구가 9만명에 불과한 밀양에서는 지역 유일 응급실 운영이 중단됐다. 강원도 강릉의료원에서는 응급실 의사 2명이 이달 말까지만 근무하기로 해 공백 우려가 불거졌다.

국내 공항별 격차도 커지고 있다. 국토교통부가 올해 1~7월 국내 공항별 여객수를 살펴본 결과, 2019년 같은 기간과 비교해 여객 수송이 늘어난 곳은 인천, 청주, 사천, 포항경주, 원주 등 5곳에 불과했다.

지방 건설 경기 침체가 특히나 문제다. 전국의 준공 후 미분양 물량(2만6716가구) 가운데 83.5%(2만2320가구)가 비수도권에 집중된 상황이다. 아파트 청약시장에서도 이러한 흐름을 살펴볼 수 있다. 분양평가 전문회사 리얼하우스가 한국부동산원 청약홈에 지난달까지 공고된 민간 아파트 1순위 청약 경쟁률을 분석한 결과 수도권 정비사업지는 평균 경쟁률 46.53대 1을 기록한 반면, 비수도권 정비사업 경쟁률은 7.27대 1에 그쳤다.

정부는 지방 주택경기 회복을 위해 인구감소 지역을 중심으로 세컨드홈(두번째 집) 세제 지원을 확대하고, 미분양 아파트 매입 물량을 늘리기로 했다.

1주택자가 인구감소지역에 주택을 추가 구입할 경우 기존 주택에 대해 1가구 1주택 특례를 적용하는 세컨드홈 세제 지원의 대상 지역이 인구감소관심지역까지 확대된다. 인구감소지역에 대한 양도세·종부세·재산세 주택 가액 기준은 공시가격 4억원에서 9억원 이하로, 취득세 주택 가액 기준은 취득가액 3억원에서 12억원 이하로 상향한다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 “모든 자원과 인프라가 수도권으로 쏠리면서 경제의 뿌리인 지방의 성장 능력이 약화되고 있다”며 “지역 간 불균형을 해소하지 못하면 우리 경제가 동맥경화에 빠질 수 있다”고 강조했다.

이화연 기자 hylee@segye.com