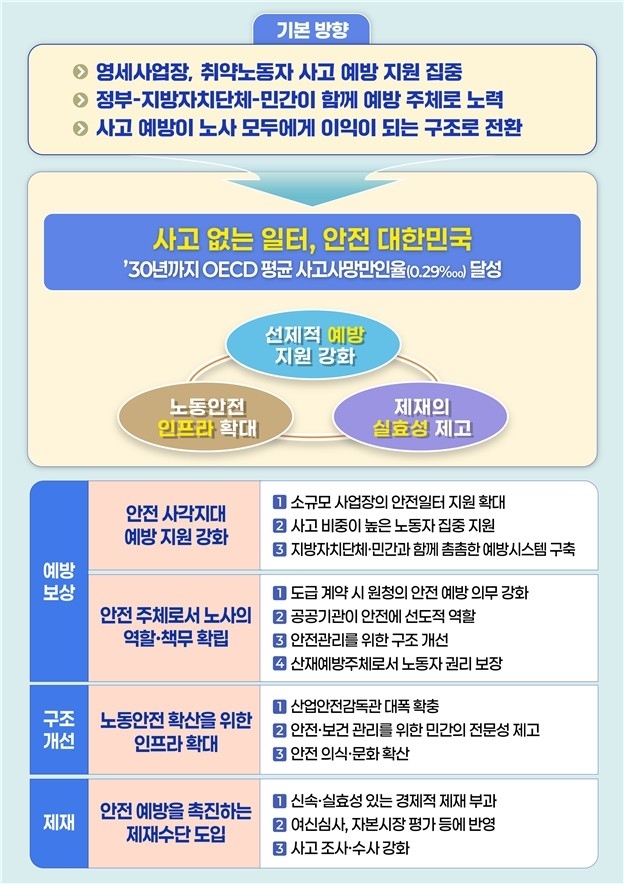

최근 산업재해와 전쟁을 선포한 정부가 고강도 기업 제재 카드를 꺼내 들었다. 앞으로 산업재해로 인한 사망사고가 지속적으로 빈발하는 건설사는 아예 등록 말소를 요청해 영업 활동을 중단시킨다. 연간 3명 이상 산재 사망사고가 발생한 기업에 대해서는 영업이익 5% 이내의 과징금을 부과한다.

고용노동부는 15일 정부서울청사에서 이런 내용을 담은 ‘노동안전 종합대책’을 발표했다. 이번 대책은 기존의 미비했던 처벌을 강화하고 기업의 책임과 역할을 대폭 확대하는 데 초점을 맞추고 있다. 안전·보건조치 위반 시 처벌이 소액의 벌금, 집행유예에 그친다는 지적을 반영해 실효성 있는 경제적 제재 방안을 신설하기로 했다. 안전관리에 소홀할 경우 기업의 존속 자체가 위협받을 수 있도록 해 안전관리에 대한 기업의 투자와 관리를 확충하게 만든다는 방침이다.

우선 정부는 사망사고 등 중대재해가 반복적으로 발생한 건설사에 대해서는 아예 노동부가 관계 부처에 등록말소를 요청할 수 있는 규정을 신설한다. 최근 3년간 영업정지 처분을 2차례 받은 후 다시 영업정지 요청 사유가 발생하면 등록말소 요청 대상이 된다. 등록말소 처분이 되면 해당 건설사는 신규사업, 수주, 하도급 등 모든 영업 활동이 중단된다.

정부는 건설사 영업정지 요청 요건도 현행 ‘동시 2명 이상 사망’에 ‘연간 다수 사망’을 추가해 완화하기로 했다. 사망자 수에 따라 현행 2∼5개월로 된 영업정지 기간도 확대한다.

중대재해 발생을 인허가 취소나 영업정지 사유에 포함할 수 있는 업종도 건설업 외 업종으로 확대하기로 했다. 연간 3명 이상 산재 사망사고가 발생한 법인에 대해서는 영업이익의 5% 이내, 하한액 30억원의 과징금을 부과한다. 공공기관 등과 같이 영업이익이 명확하지 않거나 영업손실이 난 곳에는 하한액을 매긴다.

사망자 수와 발생 횟수에 따라 과징금을 차등 부과하고 과징금 심사위원회도 신설한다. 부과된 과징금은 산재 예방에 재투자될 수 있도록 ‘산재 예방보상보험기금’에 편입한다. 정부는 중대재해 리스크가 대출금리나 한도, 보험료 등에 반영되도록 금융권 자체 여신심사 기준과 대출 약정 등을 개편하고 분양보증이나 프로젝트파이낸싱(PF) 대출보증 취급 시 안전도 평가를 도입, 심사를 강화한다.

노동자 사망으로 영업 정지된 건설사의 경우 선분양을 제한하고 제한 기간이나 분양 시점 등 기준 강화도 검토한다.

상장회사에서 중대재해가 발생하거나 중대재해처벌법상 형사판결이 날 시 이를 바로 공시하도록 의무화하고 기관 투자 시 고려할 수 있도록 ESG(환경·사회적 책무·기업지배구조 개선) 평가와 스튜어드십코드 등에 반영한다.

중대재해 반복 발생 기업에는 중소벤처기업진흥공단 등 정책자금 참여와 산재보험기금 여유자금 투자 등을 제한한다.

정부는 이러한 대책들이 잘 이행되는지 확인하기 위해 지방자치단체 및 민간과 손잡고 감독을 대폭 확대할 계획이다. 이를 위해 2028년까지 정부와 지자체 산업안전 감독관을 3000여명 증원한다는 계획이다.

아울러 산업안전 태스크포스(TF) 등에서 즉시 이행이 가능한 과제를 중심으로 대책을 신속히 추진하면서 노사정과 전문가가 포함된 ‘안전한 일터 특별위원회’(가칭)를 설치해 대책의 일관성·지속성 등을 담보할 예정이다.

이정인 기자 lji2018@segye.com