“6‧25 당시 서울대 의대 건물은 미 5공군이 사용하고 있었습니다. 아무래도 전시상황에서는 경황이 없죠. 군인들이 구둣발로 유리로 된 해부학 실습용 조직 슬라이드를 밟아 사용할 수 없게 됐습니다. 전시 상황이 마무리된 이후 밤을 새워가면서 해부학 실습실에서 사용하는 조직 표본을 만들었던 기억이 납니다. 밤을 새우면 무척 배가 고프죠. 당시에도 요즘처럼 햄버거, 라면이라도 있었으면 좋았을 텐데요.”

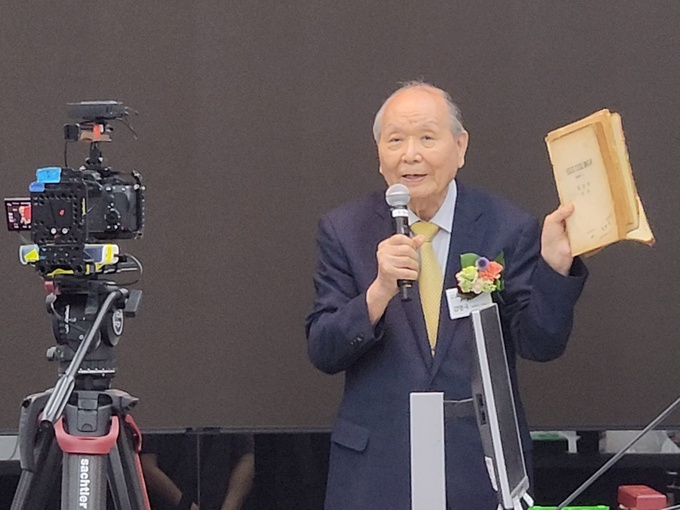

김명국 서울대 명예교수의 회고다. 43년간 후학 양성에 나서온 그는 최근 서울대병원 의학박물관에서 열린 ‘해부학의 과거, 현재, 그리고 미래’ 특별전 오프닝에 참석해 이같이 밝혔다.

서울대병원 의학박물관은 현재 국내 해부학 역사를 한눈에 볼 수 있는 이번 특별 기획전을 선보이고 있다. 올해 77주년을 맞은 서울대 의대 해부학교실과 서울대병원 의학박물관이 공동으로 준비했다.

김학재 서울대병원 의학박물관장(방사선종양학과 교수)은 “그동안 해부학교실은 의학박물관에 옛 해부학 교과서, 실습도구, 기자재 등 관련 자료를 꾸준히 기증해왔다”며 “신동훈 서울대 의대 해부학교실 교수님의 제안으로 이번 기회에 국내 해부학 교육과 교실의 발전 과정을 이해할 수 있는 기회를 제공하기 위해 뜻을 모았다”고 설명했다.

의료계에서 해부학은 의대생이 됐음을 체감하는 의대의 시그니처 교과목이다. 한 사람의 의학자가 되기 위해 중요한 인체의 구조와 기능을 연구하는 학문 영역이자 질환의 원인 및 치료법을 이해하기 위한 필수 과목이다.

특히 병원 소속인 의학박물관이 의대의 특정 교실과 함께 여는 전시는 이번이 최초다. 그만큼 더 의미 깊다는 게 김학재 관장의 설명이다.

오프닝 이후 이날 다시 찾은 의학박물관에는 병원을 찾은 내원객, 의대생, 엄마손을 잡고 온 아이 등 손님이 제법 많다.

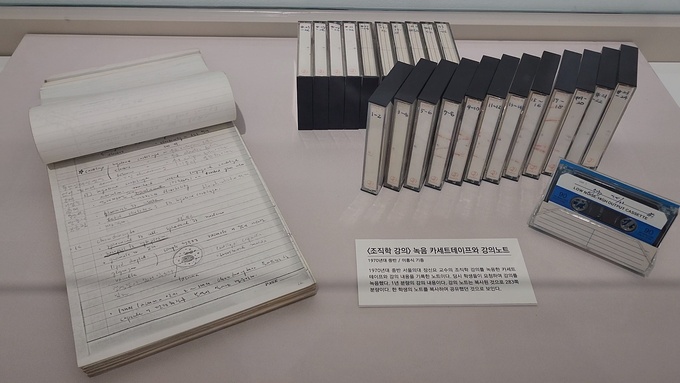

특별전은 국내 해부학 교육·연구의 과거·현재·미래를 보여주는 2개 전시실로 꾸며져 있다. 첫 번째 전시실에 들어서니 어려운 시절 해부학 교육을 위해 고군분투하던 국내 해부학 교수들의 발자취를 찾아볼 수 있다. 1950~1970년대 한국 해부학 교수들이 어떤 역할을 했는지 꼼꼼히 설명하고 있다.

이날 전시를 함께 둘러본 이태준 서울대병원 의학박물관 학예사는 “일제강점기 당시 해부학을 가르치던 일본인들이 돌아가고 난 자리는 극소수의 한국인 교육자들이 채워야 하는 상황이었다”며 “당시 교수들은 한 학교가 아닌 전국의 모든 의대생들을 대상으로 해부학 강의에 나서야 했다”고 말했다.

문제는 해부학 교육에서 가장 중요한 요소 중 하나인 실습 자료도 턱없이 모자랐다는 것. 광복 이후 6‧25 전쟁까지 발발하며 실습자료가 많이 소실되고 물류도 부족한 상태였다.

이와 관련 서울대 의대 해부학교실의 이명복 교수와 성기준 교수는 1952년 직접 철필로 쓴 국내 최초 해부학 교과서인 ‘맥관학 해부실습’을 펴냈다. 이 책은 첫번째 전시실에서 볼 수 있다.

이들은 외국의 해부학 교과서를 번역해 등사지에 철필로 긁어 글씨를 써서 인쇄해 책을 만들었다. 김명국 명예교수도 “69년 전 1954년에는 성기준 교수 등이 만든 프린트 교재를 가지고 공부했다”고 회고했다.

전시실에는 국내 첫 조직학 실습용 조직 표본 세트도 전시돼 있다.

1958년 경 서울대 의대 해부학교실에서 조직학 실습을 위해 제작한 것이다. 100개의 슬라이드가 1개의 세트로 구성됐다. 케이스 왼쪽 면에는 서울대 의대 해부학 교실 낙인이 찍혀 있다. 한국인이 교육을 위해 수업용으로 만들어놓은 1세대 해부학 실습 자료들이다.

이태준 학예사는 의사와 환자 모두 쉽게 알아듣고 활용할 수 있는 ‘해부학용어 한글화 사업’도 중요한 요소라고 강조한다. 인체의 다양한 기관이나 조직을 표현하는 해부학용어는 1만개가 넘는다. 국내서도 일제강점기 독일식 언어를 차용한 일본어, 광복 이후에는 미국의 영향을 받은 해부학 용어가 혼용되는 상황에 이르렀다.

학계는 1956년 해부학 단어의 우리말 용어 사용을 위한 시도에 처음 나선다. 다만 이는 일본 해부학 교과서의 한자로 된 해부학 용어를 라틴어 원본으로 옮기는 정도였다. 일상에서 잘 쓰이지 않는 한자식 용어다보니 의사와 환자 간 의사소통 문제가 지속됐다.

이태준 학예사는 “학교내 안과 교수님에 따르면 1980년대에 공부하던 시절, 안구 조직의 하나인 ‘유리체’를 ‘초자체’로 배웠다”며 “당시 유리의 한자어가 초자였는데, 이를 해부학 용어에 반영했던 것이다. 당시 이런 어려운 용어가 1만개가 넘었던 것”이라고 말했다.

이런 상황에 대한해부학학회는 1986년부터 본격적인 한글화 사업에 착수했다. 한글 학자들도 함께하며 19개 항목의 원칙과 기준을 두고 작업에 나섰다. 그 결과 탄생한 게 1990년 출판된 ‘해부학용어 3판’이다. 여기에는 1만3000개의 해부학용어가 수록됐고 80%가 우리 언어 습성에 알맞게 새롭게 고친 용어들이다. 이같은 여정을 전시에 담아냈다.

두 번째 방에 들어서자 좀더 현대적인 풍경이 펼쳐진다. 현재 서울대 의대 학생들이 공부하고 있는 해부학교실의 모습을 간접 경험할 수 있다.

이와 관련 현미경으로 사람의 피부 조직을 관찰하는 체험 공간도 마련됐다. 사람뼈 중에서 가장 작은 귓속뼈(망치뼈와 모루뼈)도 볼 수 있다. 이밖에 해부학교실 소개, 의사과학자의 일상을 담은 브이로그, 다큐멘터리 등 영상물도 전시돼 있다.

최근 해부학교실에 도입되고 있는 가상현실(VR) 교육도 소개됐다. 최형진 서울대 의대 해부학교실 교수가 이끄는 VR수업도 영상으로 이어진다. 아이들이 이를 체험할 수 있는 ‘VR 해부학 교육 체험 장비’도 마련했다. 실제 수업에서 쓰는 기기에 약식 프로그램을 넣었다. 의사를 꿈꾸는 어린이들이 즐거워하는 코너 중 하나다.

해부학 도구를 이용해 방부처리된 카데바(시신)를 해부하는 본과 1학년 실습 내용도 눈길을 끈다. 특히 의대 해부학교실 학생들이 ‘땡시’를 치르는 모습이 인상깊다. 의대 학생들은 해부한 시신에 붙은 라벨, 스티커 등을 보며 30초 안에 해당 부위의 이름을 맞추는 실습에 나선다. 30초마다 벨이 ‘땡’ 울리면 다음 문제 위치로 이동해야 해서 ‘땡시’로 불린다.

김영태 서울대병원장은 오프닝 오전 전시실을 찾아 “‘땡시’는 의과 대학생 시절의 애환이 담긴 추억”이라고 회상하기도 했다.

신동훈 특별전 준비위원장(서울대 의대 해부학교실 교수)는 “국수회부학 조직학과 같은 한글 해부학 교과서의 편찬, 해부학 용어 한글화 사업은 서울대 의대 해부학 교실에서 리더로서 이끌어왔던 중요한 사업”이라며 “이번 특별전은 국내 해부학 교육과 연구를 이끌어 온 서울대 의대 해부학교실의 77년간 역사를 엿볼 수 있는 귀중한 기회다. 평소 쉽게 접하기 어려웠던 해부학의 희귀자료를 공개한 만큼 많은 관심 바란다”고 밝혔다.

전시는 오는 11월 18일까지.

정희원 기자 happy1@segye.com