최근 부동산 시장과 조세정책을 둘러싸고 정치권 안팎에서 ‘보유세 개혁’ 논의가 다시 달아오르고 있다. 정부가 3차 부동산 대책을 발표하며 갭 투자 금지와 실거주 의무 강화 등의 규제를 내놨지만 핵심인 보유세 강화 방안이 빠졌다는 지적이 나오고 있다. 특히 고가 주택을 보유한 1세대 1주택자의 세 부담이 크게 완화되면서 부동산 시장 불균형이 심화되고 있다는 분석도 제기된다.

1일 국회 기획재정위원회 소속 차규근 조국혁신당 의원이 공개한 ‘주택분 종합부동산세 주택수별 결정현황’에 따르면, 지난해 1세대 1주택자는 총 12만 8913명으로, 이들이 납부한 종부세 총액은 1조 1491억원이었다.

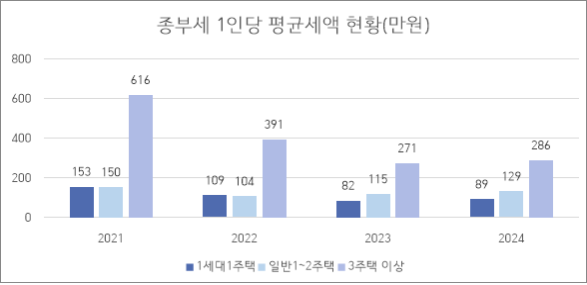

1인당 평균으로 환산하면 약 89만원 수준으로, 실거래가 기준 17억원을 넘는 고가 주택을 보유하고 있어도 1주택자라는 이유로 세 부담이 사실상 미미했다.

차 의원은 “종부세의 본래 취지인 부동산보유에 대한 조세부담의 형평성 제고 기능이 크게 약화됐다”며 “1세대 1주택의 종부세 완화는 실수요자나 서민 보호가 아니라 고가 주택 자산가의 세 부담 경감으로 귀결됐다”고 분석했다.

서울 강남과 용산 등 핵심 지역의 고가 아파트를 한 채만 보유한 자산가들이 세제 혜택의 주요 수혜층으로 떠오르며, 시장에서는 이른바 ‘똘똘한 한 채’ 현상이 가속화되고 있다. 똘똘한 한 채는 여러 채의 집 대신 입지 좋은 고가 주택 한 채를 선호하는 현상이다.

차 의원은 “보유자산 규모에 맞는 과세 정상화 없이는 부동산 시장의 불안과 양극화가 되풀이될 것”이라고 강조했다.

다주택자의 세 부담 역시 감소했다.

3주택 이상 보유자의 평균 종부세는 문재인 정부 시절이던 2021년 616만원에서 지난해 286만원으로 절반 이상 줄었다. 세율 완화와 공정시장가액비율 조정이 누적되며 전체 세 부담이 낮아진 결과다. 일반 1주택자 및 2주택자의 평균 종부세도 지난해 129만원으로 2021년과 비교하면 20만원가량 줄었다.

차 의원은 “정부는 ‘1주택자 보호’라는 명분에 가려진 불균형 구조를 점검하고, 자산집중을 억제할 수 있는 보유세 합리화 대책을 서둘러 마련해야 한다”고 덧붙였다.

정부는 지난달 15일 3차 부동산 대책을 발표했다.

핵심 내용은 서울 전역과 경기 12개 지역을 토지거래허가구역으로 묶고, 아파트 갭 투자 전면 금지, 실거주 의무 강화, 다주택자에 대한 취득세·양도세 중과 등 투기 차단 중심의 규제 정책이다.

이에 대해 기본소득당은 수도권을 중심으로 들썩이는 집값을 조기 안정화하겠다는 의지에는 동의하지만, 핵심 수단인 보유세 강화 방침이 빠졌다며 실효성에 의문을 제기했다.

토지+자유연구소에 따르면 한국의 부동산 보유세 실효세율은 2022년 0.18%에서 2023년 0.15%로 떨어졌다. 이는 경제협력개발기구(OECD) 평균 0.32%의 절반 수준이며, 미국(약 0.75%)과 비교하면 5분의 1에도 못 미친다.

기본소득당은 “보유세가 낮으니 자본이 부동산에 쏠리고, 청년·무주택 서민은 상대적으로 더 큰 부담을 떠안는 구조”라며 “기업도 기술개발 대신 토지 매입에 나서며 토지불로소득 경쟁 사회가 고착되고 있다”고 분석했다.

기본소득당은 ‘기본소득형 토지세’ 도입을 대안으로 제시했다. 건물이 아닌 토지 가치에 과세하고, 그 세수는 전 국민에게 토지배당(기본소득)으로 균등하게 돌려주는 방식이다.

이 제도에 대해 기본소득당은 “초고가 부동산을 보유한 일부를 제외하면 대부분의 국민이 토지에서 발생하는 기본소득을 받게 되는 구조”라며 “개혁의 동력이 남아 있을 때 보유세 강화를 실행해야 한다”고 강조했다.

이주희 기자 jh224@segye.com