갤럭시 S25 시리즈 판매 호조에 힘입어 삼성전자가 올해 1분기 분기 기준으로 역대 최대 매출을 올렸다. 하지만 핵심 사업 중 하나인 반도체사업에선 영업이익이 1조원 초반대에 그쳤다. 자동차 산업과 연관이 깊은 배터리 전문기업인 LG에너지솔루션도 원재료비 원가 절감 효과를 보면서 올해 1분기 영업이익이 전년 동기 대비 138.2% 증가했다.

삼성전자는 올해 1분기 연결 기준으로 매출 79조1405억원, 영업이익 6조6853억원을 시현했다고 30일 밝혔다. 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 10.05%, 1.20% 증가한 수준이다. 지난 8일 발표한 잠정 실적(매출 79조원, 영업이익 6조6000억원)을 소폭 웃돌았다.

사업별로 세부실적을 살펴보면 삼성전자는 올해 1분기 반도체 사업을 담당하는 DS(디바이스솔루션)부문에서 매출 25조1000억원, 영업이익 1조1000억원을 시현했다. DS부문의 영업이익은 시장전망치를 웃도는 성적표지만, 경쟁사 SK하이닉스(7조4405억원)에 견줘선 초라한 수준이다.

메모리는 서버용 D램 판매가 확대되고 낸드 가격이 저점에 도달했다는 인식으로 추가적인 구매 수요가 있었다. 하지만 반도체 수출 통제 등의 영향으로 수익성이 높은 고대역폭메모리(HBM) 판매는 줄었다. 이 밖에 시스템LSI는 주요 고객사에 플래그십 SoC(System on Chip)를 공급하지 못했지만, 고화소 이미지센서 등의 공급 확대로 실적은 소폭 개선됐다. 파운드리는 모바일 등 주요 응용처의 계절적 수요 약세와 고객사 재고 조정 및 가동률 정체로 실적이 부진했다.

DX(디바이스 경험)부문의 1분기 매출과 영업이익은 각각 51조7000억원, 4조7000억원으로 집계됐다. 모바일경험(MX)사업부는 올해 초 내놓은 갤럭시 S25 시리즈 판매 호조로 매출 및 영업이익이 성장했고 부품 가격 하락과 리소스 효율화를 통해 견조한 두 자리 수익성을 달성했다. 영상디스플레이(VD)사업부는 ▲Neo QLED ▲OLED 등 전략 제품 판매를 확대하고 재료비 절감 등을 통해 전분기 대비 수익성을 개선했다. 생활가전은 고부가 가전 제품의 매출 비중 증가로 전분기 대비 수익성이 향상됐다.

삼성전자는 이날 실적발표 후 컨퍼런스 콜에서 올해 2분기 이후 HMB 사업과 관련해 “HBM3e 개선 제품은 주요 고객사들에 샘플 공급을 완료한 상태”라면서 “관세 및 인공지능(AI)향 반도체 수출 규제의 불확실성을 고려하면 매출 개선폭 다소 변동 있겠으나, HBM 판매량은 1분기 저점을 찍은 후 2분기부터 계단식 회복세를 보일 것”이라고 예상했다. 아울러 “HBM4는 고객사 과제 일정에 맞춰 기존 고객과 같이 하반기 양산 목표로 개발 진행 중”이라고 덧붙였다.

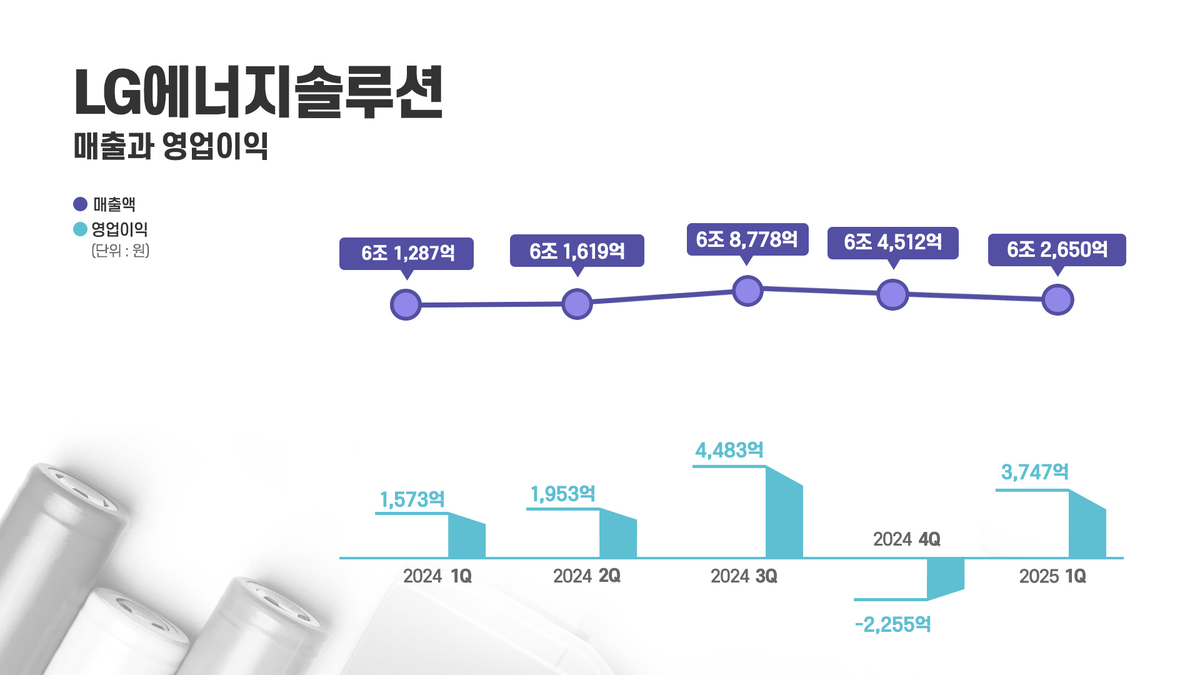

LG에너지솔루션도 이날 실적설명회를 열고 2025년 1분기 매출 6조2650억원, 영업이익 3747억원을 달성했다고 밝혔다.

매출은 전년 동기(6조1287억원) 대비 2.2% 증가, 전기(6조2650억원) 대비 2.9% 감소했다. 영업이익은 전년 동기(1573억원) 대비 138.2% 증가, 전기(2255억원) 대비 흑자 전환했다.

LG에너지솔루션 CFO(최고재무책임자) 이창실 부사장은 “매출은 북미 지역 선제적 투자를 통한 EV 수요 대응, EV향 원통형 제품의 견조한 수요 등 긍정적 요인에도 불구하고 전반적인 완성차 업체들의 보수적 재고 정책 기조 지속, ESS 전방 수요의 계절적 비수기 영향 등으로 전분기 대비 소폭 하락했다”며 “손익은 원재료비 하향 안정화 및 비용 효율화를 통한 원가 절감 노력으로 전기 대비 큰 폭으로 개선되었고 북미 판매 증가에 따른 생산 보조금도 반영되어 3747억 원의 흑자 및 20%의 EBITDA 마진을 기록했다”고 밝혔다.

향후 전망도 내놨다. 이날 컨퍼런스 콜에서 LG에너지솔루션은 “트럼프 정부의 새로운 관세 정책에 따라 향후 2년간 미국산 자동차에 외국산 부품 사용 시 일부 관세가 부과될 예정이며, 특히 중국산 부품에는 최대 25%의 고율 관세가 적용되어 원가 부담이 예상된다”면서도 “당사는 북미 지역에 선제적 현지화 및 탈중국 공급망 구축을 추진해 온 기업으로, 이에 따른 수혜가 가능할 것으로 판단한다. 또한 북미 내 8개 사업장을 기반으로 EV, ESS 등 다양한 애플리케이션 대응 체계를 이미 구축하고 있으며, IRA 대응을 위한 공급망 체계도 준비된 상태”라고 내다봤다. 또 ESS 신규 수주 확대를 통해 북미 수요 감소 리스크를 완화하고, 우호적 정책 환경을 기회로 활용할 계획이라고 발표했다.

오현승 기자 hsoh@segye.com

김재원 기자 jkim@segye.com