1945년 광복의 기쁨도 잠시 1950년 발발한 6·25전쟁으로 잿더미로 변한 폐허 속에서도 한국 경제는 기적 같은 성장을 일궈냈다. 전쟁 이후 미국의 경제 원조에 절대적으로 의존했다. 전후 복구의 와중에도 교육 인프라 확충에 집중함으로써 훗날 경제개발에 필요한 인적자본을 축적하는 기반을 마련했다. 결국 7차에 걸쳐 경제개발 5개년 계획을 꾸준히 수립하고 실행했으며, 정부의 과감한 수출 주도 정책과 자발적인 대외 개방 정책으로 고속성장을 이뤄냈다.

13일 한국은행에 따르면 한국 경제 규모를 보여주는 명목 국내총생산(GDP)은 1953년 477억원에서 2024년 2557조원으로, 실질 GDP는 같은 기간 20조원에서 1969조원으로 증가했다. 이는 한국의 경제 규모가 70년 사이 약 100배 가까이 커졌다는 의미다. 1962년 1차 5개년 계획 시행 이후 6차 5개년 계획이 끝난 1991년까지 30년간의 연평균 성장률은 9.7%였으며, 1996년까지 35년간의 연평균 성장률은 9.4%였다.

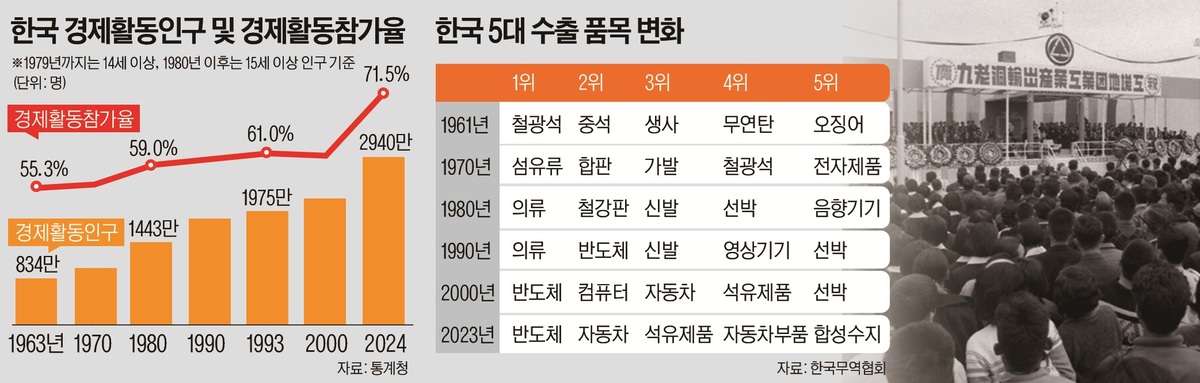

산업구조 측면에서 살펴보면 1960년대 경공업에서 1970년대 이후 중화학 공업으로 산업구조가 크게 변화했다. 본격적인 경제 발전의 싹을 틔운 것도 이때부터다. 부가가치가 높은 중화학 공업 육성에 돌입하면서 건설, 조선, 자동차, 석유화학, 전자산업에 대한 과감한 투자가 이어졌다. 이 시기 수출 품목은 선박, 철강, 전자제품 등으로 점차 고도화됐다.

1980년대에 들어서는 중화학 공업 투자의 결실이 본격적으로 나타나기 시작했다. 자동차와 컬러TV, VCR 등이 새로운 주력 수출 상품으로 부상했다. 특히 반도체 산업에 대한 선구적인 투자는 정보기술(IT) 강국으로 발돋움 하는 초석이 됐다.

1990년 이후부터는 정보화 기술혁명이라는 고부가가치 산업으로 퀀텀 점프가 이뤄졌다. 특히 IMF 외환위기에서 벗어난 이후에는 새로운 성장동력을 IT산업에서 찾았다. 정부의 과감한 초고속 인터넷망 투자와 국민적 관심에 힘입어 세계 최고 수준의 IT 인프라를 구축했고, 이는 수많은 벤처기업의 탄생과 IT산업의 폭발적 성장으로 이어졌다.

2000년대 이후 변화한 수출산업 품목의 중심에는 단연 반도체, 스마트폰, 디스플레이가 자리 잡았다. 과거의 노동집약적 산업에서 기술집약적 첨단산업으로 완벽하게 전환한 것이다. 더 나아가 칠레와의 자유무역협정(FTA)을 시작으로 한미 FTA, 한·EU FTA 등 거대 경제권과 자유무역협정을 체결하며 글로벌 경제 영토를 넓혔고, K-팝과 영화 등 K-컬처는 문화적 영향력을 넘어 새로운 수출산업으로 부상하며 대한민국의 위상을 한층 더 끌어올렸다.

외환위기를 극복하는 과정에서는 회계의 투명성을 확보하고 자본시장의 선진화도 달성하게 된다. 환율제도가 고정환율제에서 시장변동환율제로 바뀌고 자본시장이 전면 자유화되면서 금융시장 고도화가 이뤄졌다. 세계무역기구(WTO)와 경제협력개발기구(OECD) 가입으로 국제무역 ‘룰 세팅(rule setting)’에 참여하게 됐으며, 각종 제도 선진화의 본격적 계기를 맞게 된다.

현정민 기자 mine04@segye.com