국내 온라인 커뮤니티와 소셜미디어에서는 외국인 노동자를 향한 혐오와 조롱 분위기가 팽배해 있지만 산업 현장의 현실은 다르다.

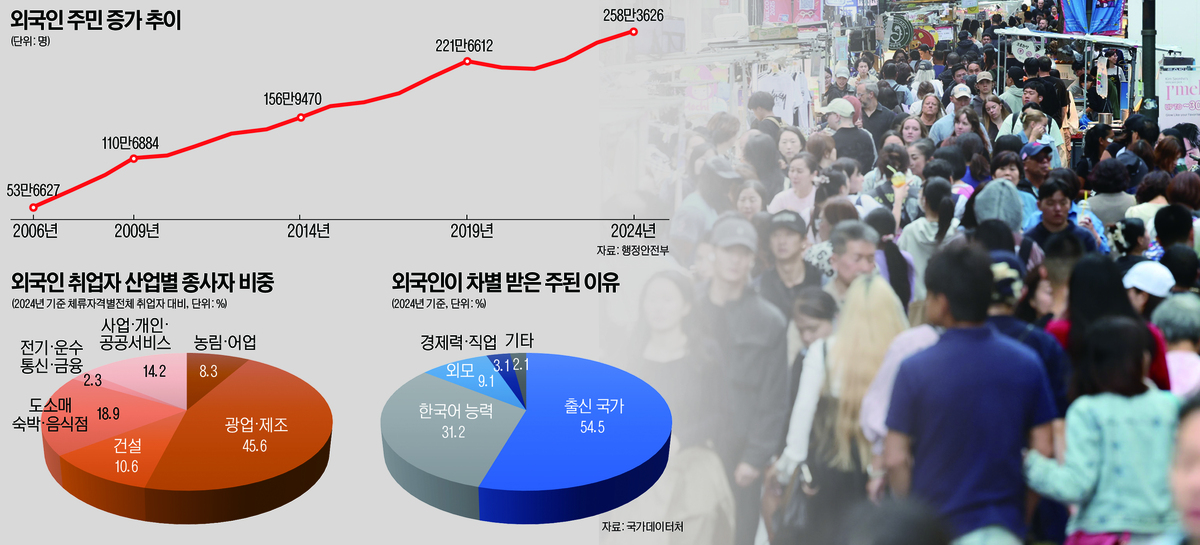

5일 법무부 자료에 따르면 2024년 말 기준 국내 체류외국인은 265만명이며 취업자격 체류 인원만 56만 명을 넘어섰다. 이는 생산·돌봄의 빈틈을 외국인 노동이 메우고 있다는 의미다.

인구절벽과 청년 수도권 쏠림이 심화되면서 지방 제조업·농축수산·건설∙돌봄 서비스 등에서는 상시 인력난을 겪은지 오래다. 젊은이들이 우리 사회에 반드시 필요한 이러한 분야를 외면하면서 결국 이러한 빈틈을 외국 노동자들이 메워주고 있다. 계절근로, 고용허가제, 방문취업 등 경로는 다양해졌고 정부의 도입 규모 역시 매년 확대되는 추세다. ‘혐오’가 목소리를 키울수록 현장은 더 깊게 외국인 노동에 기대는 역설이 한국에서 진행 중이다.

◆산업계는 외국인 없이 안 굴러가

수확기를 놓치면 1년 농사가 수포로 돌아가는 농촌에서는 외국인 노동자 없이는 생산과 출하가 멈춰버린다. 숙식 제공과 교통 지원 등 비용이 늘어도 그나마 이 일을 하려는 이들은 외국인 노동자들뿐이다. 지방 공단의 중소 제조업 사정은 더 절박하다. 3D 업종 기피와 높은 이직률 속에서 “라인을 돌릴 최소 인원”을 맞추기 위해 외국인 숙련공을 붙잡아두려 애쓰고 있다. 건설 현장과 요양·돌봄 서비스 역시 마찬가지다. 내국인 공급이 얇아지니 외국인에게 숙련을 축적시키는 편이 경영 리스크를 줄인다는 계산이 작동하기 때문이다. 의존도는 업종·지역별로 차이가 있지만 ‘없으면 멈춘다’는 체감은 공통적이다.

내국인 구인난이 구조화됐음을 방증하듯 정부의 고용허가제(E-9) 신규 도입 규모도 커졌다. 2024년 도입 쿼터는 16만5000명 수준으로 제조·농축산·어업·건설·서비스 전 부문에 배분됐다.

한 업계 관계자는 “내국인들은 힘든 일을 멀리한지 오래고 외국인 노동자들이 시골 공장과 농촌까지 들어와 있는데 없으면 모든 산업이 멈출 수밖에 없다”고 말했다.

◆젊어질수록 다문화 수용성 낮아져…모두가 손해

하지만 최근 들어 외국인 노동자에 대한 한국인들의 인식은 젊어질수록 나빠지는 추세다. 성평등가족부의 2024년 다문화수용성 조사에서 ‘이주민 증가는 인력난 해소에 도움’이라는 긍정적인 응답이 높았지만 청소년들의 수용성 지표는 오히려 하락했다. 2024년 성인의 다문화수용성은 53.38점으로 2021년(52.27점) 대비 1.11점 높아졌고 청소년은 69.77점으로 2021년(71.39점) 대비 1.62점 낮아졌다. 성인 다문화수용성은 2015년(53.95점) 이후 하락 추세였으나 2024년 반등해 조사 실시 이래 두 번째로 높게 나타났다.

또 이 조사에서는 다문화활동만 참여한 집단이 다문화교육만 참여한 집단보다 다문화수용성이 더 높게 나타나 수용성을 높이기 위해서는 다문화교육과 함께 다문화활동이 매우 중요하다는 것을 보여줬다. 접촉·교류 경험이 많을수록 수용성이 높다는 결과는 교육보다 ‘함께 일하고 살아보는’ 활동이 더욱 효과적임을 시사한다.

실제 현장에서 함께 일하며 편견이 옅어지는 사례가 있는 반면, 접촉이 적은 층에선 혐오 서사가 더 잘 확산한다. 혐오 담론은 정책적 피로감만 키우고 시장의 정보 비대칭은 더 커진다. 결과적으로 생산성 저하, 안전사고, 지역 공동체 갈등으로 인한 사회적 비용이 커질 수 있다는 게 전문가들의 지적이다.

◆해법은 접촉·표준화·기본 인프라

외국인 노동자는 우리 사회에서 이제 필수적인 존재가 됐다. 혐오 예방을 위한 다양한 활동과 함께 차별받는 외국인 노동자들의 권리 신장도 이뤄져야 한다. 특히 외국인 노동자들에 대한 혐오뿐만 아니라 비인간적인 대우나 부당노동행위, 각종 산업재해 등은 고스란히 우리 사회와 산업에 피해를 줄 수밖에 없기 때문이다.

전문가들은 이를 위해 공개·표준화된 채용과 배치를 원스톱으로 구축해 브로커의 개입 여지를 좁혀야 한다고 조언했다. 또 숙소·의료·언어·안전교육 같은 기본 인프라를 공공과 기업이 분담해 현장의 적응 시간을 줄이고 더 나아가 임금 체불·허위 모집·과다 공제 등 위법 관행을 상시 점검하는 현장 집행력을 높여야 한다는 지적이다. 또 학교·마을·직장에서의 상호작용 프로그램을 확대하는 것도 혐오를 이기는 처방으로 제시하고 있다. 플랫폼은 혐오 확산의 외부효과에 상응하는 책임 규칙을 스스로 제정·공개해 신뢰를 복원할 필요가 있다는 지적도 제기된다.

한 노동 전문가는 “한국의 인구와 구조적인 문제로 인해 외국인 노동에 의존할 수밖에 없게 됐다”며 “우리나라의 대외 이미지와 산업 현실을 위해서라도 혐오와 차별로 이어지는 악순환을 끊는 것이 시급하다”고 입을 모은다.

김재원 기자 jkim@segye.com